« 2006年03月 | メイン | 2006年07月 »

京都で先週(2006年4月20日)に開かれたある「殺人事件」の初公判の記事(毎日)です。関西エリアにしか掲載されていないようですが、その事件のあまりに「悲しい」内容と、異例の公判風景に、かなりの反響があったようです。(ブログでもたくさんの方が取り上げています。ありがとう。)

実は、この事件、私が住んでいる街の出来事です。私は、新聞でこの事件のことは知っていましたが、ほとんど気にとめていませんでした。事件の背景や本質的なことは、初公判の内容が報道されてからはじめて知りました。近くに居ながら恥ずかしい限りです。

先日、事件の現場のサイクルロードに行き(自宅から自転車で5分ほど)手を合わせてきました。住宅地からサイクロードに登る道は一つだけ。被告のKさんがどんな気持で車椅子を押して登ったのかと思うと、涙がとまりませんでした。

『毎日新聞』2006/04/20より

もういきられへん。ここでおわりやで

そうか。いっしょやで。わしの子や京都・認知症母殺人初公判

―― 地裁が泣いた ――

介護疲れ54歳に「情状冒陳」認知症の母親(86)の介護で生活苦に陥り、相談の上で殺害したとして承諾殺人などの罪に問われた京都市伏見区の無職、K被告(54)の初公判が20日、京都地裁=東尾龍一裁判官(54)=であった。

K被告が起訴事実を認めた後、検察側がK被告が献身的に介護をしながら失職などを経て追いつめられていく過程を詳述。殺害時の2人のやりとりや、「母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい」という供述も紹介。目を赤くした東尾裁判官が言葉を詰まらせ、刑務官も涙をこらえるようにまばたきするなど、法廷は静まり返った。

事件は今年2月1日朝、京都市伏見区の桂川河川敷で、車椅子の高齢女性とK被告が倒れているのを通行人が発見。女性は当時86歳だった母で死亡。K被告は首から血を流していたが、一命を取りとめた。

検察側の冒頭陳述によると、K被告は両親と3人暮しだったが、95年に父が死亡。そのころからく母に認知症の症状が出始め、1人で介護した。母は05年4月ごろから昼夜が逆転。徘徊で警察に保護されるなど症状が進行した。K被告は休職してデイケアを利用したが介護負担は軽減せず、9月に退職。生活保護は、失業給付金などを理由に認められなかった。

介護と両立する仕事は見つからず、12月に失業保険の給付がストップ。力ードローンの借り出しも限度額に達し、デイケア費やアパート代が払えなくなり、06年1月31日に心中を決意した。

「最後の親孝行に」。K被告はこの日、車椅子の母を連れて京都市内を観光し、2月1日早朝、同市伏見区の桂川河川敷の遊歩道で「もう生きられへん。ここで終わりやで」などと言うと、母は「そうか、あかんか。康晴、一緒やで」と答えた。K被告が「すまんな」と謝ると、母は「こっちに来い」と呼び、K被告が額を母の額にくっつけると、母は「康晴はわしの子や。わしがやったる」と言った。

この言葉を聞いて、K被告は殺害を決意。母の首を絞めて殺害し、自分も包丁で首を切って自殺を図った。

冒頭陳述の間、K被告は背筋を伸ばして上を向いていた。肩を振るわせ、眼鏡を外して右腕で涙をぬぐう場面もあった。

自宅近くの理容店経宮、松村和彦さん(44)は、「(K被告は)母親と手をつないでよく散歩し、疲れて座り込むとおぶっていた。(事件を聞いて)行政で何とかできないものかと思った」と語る。【太田裕之、石川勝義】

■フォローが必要津村智恵子・大阪市立大医学部看護学科

教授(地域看護、高齢者虐待)の話介護心中の典型的ケース。高齢者虐待の中でも最も悲惨な結末。4月1日から全国の市町村に「地域包括支援センター」が設置されており、追い詰められる前に相談してほしい。被告人が社会復帰しても孤立すれば自殺の恐れもある。フォローとケアが必要だ。

■被告の努力示す弁護を担当している池上哲朗弁護士の話)

(検察側の被告に有利ともとれる冒頭陳述などについて)非常に珍しい。それほど悲しい事件ということ。警察官に対する調書も涙なしには読めず、心に触れたのではないか。公判でも被告がいかに一生懸命頑張ってきたかを示したい。

投稿時間 : 09:55 個別ページ表示 | トラックバック (3)

●ノン・エリートへの一貫した「優しい眼差し」

熊沢さんの書物は、どれも、働く者への優しい眼差しに貫かれている。本書中でも、不安定な雇用形態で一生働かねばならないかも知れないフリーターたちにむけ、こんな温かい言葉をかけている。

「…将来の展望を喪って落ち込んだり、とりあえず刹那的な遊びやお笑いに日を過ごしたりするのも、ある意味では当然でしょう。何年も『ハンズ』としてのフリーター生活を続ける若者のまじめさに、私は、むしろある意味では敬意を覚えます」(P84)。

フリーターの存在を「困ったこと」、あるいは正社員にむけてそこから「脱出させるべきもの」と描く学者が多い中で、「敬意を覚える」と書く学者を、私は、熊沢さん以外に知らない。

この温かい眼差しは、熊沢さんの「フリーター支援策」の中にも表れる。

「あえて言えばフーターがフリーターのままでも生活していけるような支援政策が必要不可欠です」(P97)

フリーターを正社員にすれば問題が解決するかのような議論が多い中、熊沢さんの立場は違う。正社員として「燃えつきて」しまった若者が、フリーターとなる例が多いからだ。雇用形態にかかわらず、若者がちゃんとした生活ができるような労働環境にしていくこと、これが本書で熊沢さんが主張していることだ。

全編、温厚な語り口で書かれているが、熊沢さんがキッパリとした口調で相手を批判した箇所がある。山田昌弘さんが『希望格差社会』の中で「正規雇用」と「非正規雇用」への分岐はグローバル経済下では「必然・宿命」、と論じたことへの批判である。

山田さんがグローバル時代の「中核的労働」と「単純労働」への分岐に雇用の二極化の原因を見るのに対し、熊沢さんは「労働の質」の分岐を労働者間の差別的な処遇へと結びつけない力を労働組合は歴史的に持って来たし、又、持つべきだと言う。

労働組合の力が限りなく衰弱している日本では、熊沢さんの言うことは「引かれ者の小唄」に聞こえるかもしれない。しかし、「不安定な雇用はゴメンだ!」と立ちあがり、CPE(初期雇用契約)を撤回させたフランスの若者、労働組合の闘争を見ると、グローバル下の雇用の二極化、不安定化は「必然」でも「宿命」でもなく、それは、若者、労働者、市民で決められることなんだ、ということに気づかされる。本書の射程の長さは、ここでも、証明されている。

■ 『若者が働くとき』(熊沢誠)

■ ミネルヴァ書房 2000円

投稿時間 : 23:25 個別ページ表示 | トラックバック (2)

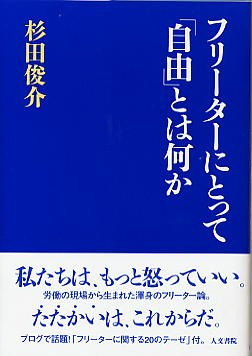

この本の特徴を一言で言えば、フリーター自身の筆による「フリーター階層の権利宣言」ということになろうか。著者は、1975年生まれというから団塊Jrそのものだ。大学院を修了しているので、一般的にイメージされる「フリーター」とはちょっと立場が異なるかも知れない。だが、魂はまぎれもなく「フリーター」だ。

本書の主張が、他の類書とくらべて傑出しているのは、フリーターの存在を「困ったもの」、そこから「脱出させてやるべきもの」という考えを退けて、「フリーターがフリーターのままでも生きていける社会をめざす」と宣言していることだ。この点が(名前をあげて恐縮だが)他の売れ筋の本(『希望格差社会』や『下流社会』)とはひと味もふた味も違うところだ。

そう言い切る著者には、ある信念がある。それは「存在の価値」は「経済的な価値」や「自立の価値」に優先する、という考えだ。ちょっと難しそうだが、こういうことだ。

「たかがお金がない、安定した仕事がない、経済能力がない、それらの不足と欠損が、あなたが『生きる価値がない』ことを意味することは絶対にない、絶対に。」(p14)

「フリーター」だけではない。「生きる価値がない」という眼差しを、日々むけられている全ての者たちへのエールの本なのだ。

「格差社会」が流行語(ブーム)になり、それに便乗して数多の本がでている。相変わらず「若者の労働意欲のなさ」をバッシングするものが多いが、最近は、企業側の採用政策に問題があると、正しく指摘をするものも増えてきた。(例えば『「ニート」って言うな』)。だが、そうした論者の多くも、今後については、学校での「職業教育」の重視や、個人の「能力開発」を公がサポートする体制の整備を提言するにとどまっている。

「たとえ能力が無くとも、そこそこ生きていける社会」という著者の「宣言」を、いささか眩しく感じるとすれば、それは、闇がまだ深いことの逆の証明なのかも知れない。

■『フリーターにとって「自由」とは何か』(杉田俊介)

■人文書院

■価格 1600円

投稿時間 : 17:52 個別ページ表示 | トラックバック (1)